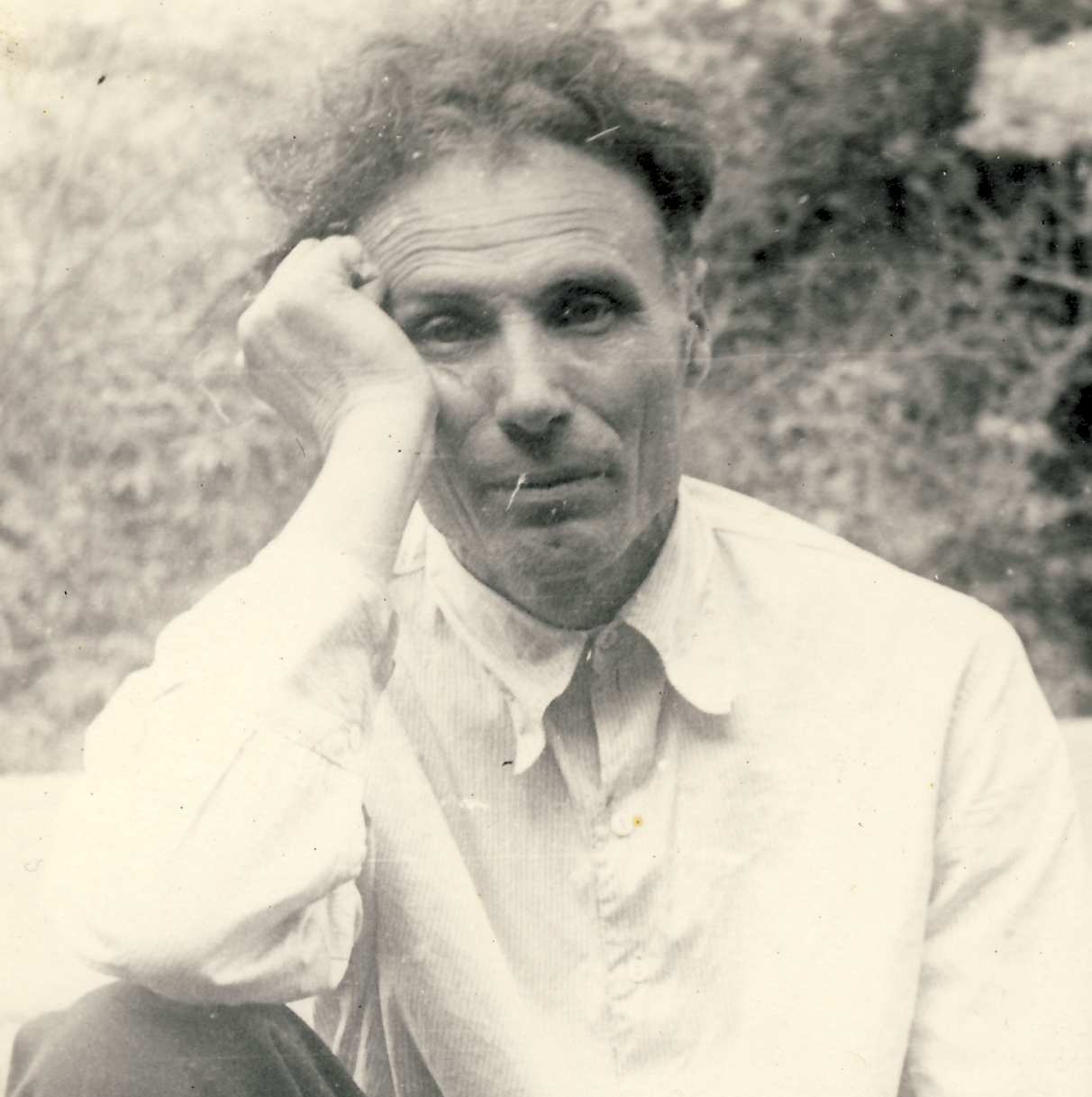

Красовитов Юрий Иванович

(19.03.23-28.12.92гг)

Воспоминания

Первое утро.

Солнце засветило на

верхушках черешен и повисло в небе большущим коржом. Птички, радуясь славному

утру, заполнили садочки веселым щебетом. И вот солнце уже висит над черешнями.

Капли росы, что повисли на концах листочков, заискрились тысячами маленьких

солнц.

Солнце засветило на

верхушках черешен и повисло в небе большущим коржом. Птички, радуясь славному

утру, заполнили садочки веселым щебетом. И вот солнце уже висит над черешнями.

Капли росы, что повисли на концах листочков, заискрились тысячами маленьких

солнц.

Посередине двора, между хатой и повиткой (сараем) ровным столбом высоко в небо поднимается дым. Это мама, поместив на кирпичах ведровый чугунок, варит на вечерю. Что - сказать трудно. Стакан пшена, несколько мелких картошек и на полчугуна - крапивы, щавеля и иного бурьяна. Мама его рвала, перебирала, мыла, мелко резала. Что-то варится - то ли суп, то ли борщ, определить трудно. Но если подсолить, то вечером и за ухо не оттащишь от миски.

Вот за завтраком такой чугунок опорожнили и разошлись работать. Брат - пасти чужую худобу, сестра - полоть чужой огород. Только маленькая Маруся - в колыбели, что висит на причелине под хатой. Она поела и спит, а мама хлопочет у огня. Я же ей мешаю: то нож унесу, то ложку, которой она мешает в чугуне, обваляю в пепле...

Спрашивается: и почему мама с утра уже готовит ужин? - А потому что не привыкли обедать, некогда, а главное, продукты экономятся...

Вечером приедет отец. Еще вчера в ночь он поехал подводою за 35-км на железнодорожную станцию - возить оттуда в соседнее село кирпич. Там будут строить школу, чтобы учить в ней строителей коммунизма. Кирпич возили все крестьяне, которые в своем хозяйстве имели коня. Выезжали в полночь, а приезжали домой лишь на другие сутки вечером или поздно в ночь. И это была не единственная работа. Они же пахали государственную землю, гарбарували (?), возили лес для строительства. Делали все, где не обойтись без коня и повозки.

Работы хватало каждый день - и летом, и зимою. Звалась она гужевая повинность (гужтруд), от которой никто не освобождался - ни больной, ни старый. Причем гужтруд не оплачивался. Свою же работу выполняли ночами или в редкие выходные.

И вот сегодня приедет отец, сильно утомленный и голодный, да и мы за долгий день проголодаемся, как волченята. И варить не будет времени - сразу все до мисок, мама только успевай подсыпать.

Управившись на "кухне", мама пошла полоть огород, а мне велено гулять во дворе и, если Маруся заплачет, сразу звать ее.

От улицы наш огород отделен густою желтою акацией - как природной оградой. В середине ее разрыв метра на четыре - как въезд нa двор.

Дальше квадратный вишневый садочек, а за ним - хата. Стены ее нeровны, но хорошо выбелены. Крыша не рублена, без гребня. Сверху выступает четырехугольный плетеный из ивы дымарь (труба). Напротив хаты - повитка, между ними площадка двора... Близ повитки участок для соломы и дров. За повиткою до черешен, что посажены у поля, тянется ряд вишен. Это наша граница от Одарки Перепички. За хатою участочек малины. От желтой акации между малиною и голубою клуней (сараем) - до черешен еще ряд вишен - это еще одна граница от другого соседа, Голуба Ф.

События моего первого года жизни.

Родился я шестым в семье 19 марта 1923года. Этот год был продолжением страшного голода и эпидемий, унесших много тысяч жизней. Еще не оправившись полностью после брюшного тифа, отец был вынужден встать с постели, так как уже мать, едва родив меня, слегла в тифозной горячке. Жили мы тогда в хате маминого брата Клима. Сам он, разойдясь в это время с женой, жил в другом месте. Мои братья и сестры были всего на один год старше друг друга.

После тяжелой болезни, в страшное голодом время, с бредившей в тифозной горячке женой, с голодными детьми и только что родившимся ребенком, которого неизвестно чем кормить - ведь в груди матери не было молока, в чужой хате и без всяких материальных средств! И все же мы выжили!

Это подобно фантастике: мать выздоровела, никто из семьи не умер, даже я, ни разу не кормленный грудью матери. Как смог отец в таком положении сохранить себя и семью?

В это время заселяли хутор Юрково. В давние времена хутор принадлежал какому-то казаку Юрку. Там брала начало небольшая речушка, на которой был устроен довольно большой пруд. А рядом располагалась усадьба казака. Еще можно было видеть развалины различных построек - дома, бани и пр. От прислуги богатого казака на хуторе остались жить десятка полтора старожилов. У них были сады из яблонь, слив и вишен, огороды и поля жирного чернозема, не требующие удобрений. Земли было много.

Вытекая из пруда, речушка продолжала течь ровной лентой, расширяясь и пополняясь водой из родников, по красивому лугу с примыкающими к нему огородами. По всему лугу одиночно или небольшими группами росли кудрявые вербы, а между ними заросли верболаза...

О том, что просьба о наделе землей в Юрково решена положительно, отцу сообщили в конце зимы. Но только весной он смог явиться на свой надел. Он увидел: по обоим берегам речки были размерены широкие ровные улицы, а по обеим их сторонам, к реке и полю, запротоколированы четырехугольные наделы ровно по 0,61 га. Незаселенных участков оставалось уже не больше полутора десятка, и располагались они по всему хутору, по какой-то причине обойденные первыми поселенцами. Отец выбрал себе участок на восточной стороне хутора, где до конца хутора уже было застроено четыре усадьбы.

Оставив двоих старших детей, Алешу и Раю, на попечении бабушки (с маминой стороны), наша семья переселилась на хутор, т.е. на четырехугольник черной земли, где не было ничего, кроме зеленых ростков бурьяна. Сгрузили несколько подушек, мамину свиту, отцовский "бобрик" (верхняя одежда для холодной погоды), несколько домотканых ряден (одеял), старую кадушку, гребень, гребенку, мотовило, ступу, жернова, топор, пилу. Самое ценное- восемь прекрасных ульев и столярный инструмент осталось у бабушки.

Еще до голода, учительствуя на Донбассе, отец любил в свободное время столярничать. Он приобрел токарный (конечно, ручной) станок, разные фуганки, рубанки, стамески, долота, сверла. В тех местах пашни было мало, зато степи покрывались сплошь разнообразными цветами - раздолье для пчел. И отец сам сделал восемь ульев с точеными задвижками. Когда голод принудил бросить те края, то инструмент и эти ульи отец не бросил. Три месяца, рискуя жизнью от разных, банд и голода, он переносил их с платформы на платформу, пока не привез-таки к родичам жены. И теперь они в сохранности стояли у бабушки под сараем, но вместо пчел в них хранились инструменты. Рядом стоял токарный станок. Пока просто некуда было их перевозить...

И вот переезд закончился. Мать села на свое "богатство", сваленное в кучу, как бы боясь, чтобы оно не разбежалось, рядом уложила на подушке меня, спеленатого. Отец сел рядом на ступе и, услышав ее первый вопрос: « С чего начинать будем?», долго раскуривал трубку. Растертый в пыль табак не загорался.

- Думаю, начнем с жилища... - но не успел разъяснить, как приблизились несколько мужчин и женщин:

- Здравствуйте, дорогие соседушки! Пусть у вас будет новая богатая жизнь на новом месте! Пусть плодятся телята и ягнята, и поросята, жито-пшеница и всякая пашница! Пусть родятся хлопцы и дивчата, чтобы была веселая хата!"

Одна из женщин отошла к месту, где предполагалось строить хату, и на четырех углах высыпала по горсти ржи, пшеницы, гречихи, проса, овса и прочего. Отец и мать горячо благодарили за теплые пожелания. Когда окончилась церемония знакомства, пошли деловые разговоры. Тем временем подходили все новые и новые люди.

В Юрково уже жила семья маминого брата Данилы. Он, получив от старшего брата Ивана откуп за свою долю на родительской усадьбе, купил в Юрково неплохую, по тогдашним представлениям, хату, и можно было бы на первых порах рассчитывать на приют у них. Но семья Данилы - семь человек, и если подселить к ним еще и нас, то места не хватит и на полу. Правда, мать рассчитывала, что брат ей не откажет поселиться на какое-то время в сарае. Но, когда ехали, она немного отстала от повозки, отвечая на вопросы любопытной женщины, а отец тем временем миновал двор шурина и решительно сгрузил пожитки на своем голом участке.

Многие люди, что сошлись на наш будущий "двор", предлагали свои сараи, благо, еще не занятые. Две бездетные пары приглашали жить в их хатах, ссылаясь на присказку: "В тесноте, да не в обиде!" И чтобы никого ни обидеть отказом, отец во всеуслышанье объяснил собравшимся свой план действий: сначала соорудить курень (шалаш), чтобы укрыть семью от дождей. Потом обсадить огород. До середины лета наделать саман, сложить хату и до наступления холодов войти в нее.

Некоторые люди, припоминая свое поселение, с сомнением мотали головами, дескать, не выйдет...

-Все выйдет! - заявил отец, - вот только где достать жердей?

Ему показали хату лесника неподалеку и начали постепенно расходиться. Оставшись одни, мать и отец оставили имущество и меня на попечение Нины и Жени, а сами пошли на другой берег реки, где, занимая площадь двух огородов, была болотистая балка, заросшая осокой и верболазом. К вечеру две копны осоки, связанной в снопы, стояли на дворе.

Так началась наша жизнь на новом месте. Правда, вечером мать со мной, Ниной и Женей пошла ночевать к Даниле, а отец, расстелив несколько снопов осоки, укрылся бобриком и, не снимая сапог, уснул.

Спал он крепко, но под утро стал зябнуть и проснулся. По всему хутору, то рядом, то далече, пели петухи. Вот кто-то хлопнул дверью. Небо светлело, прятались звезды. И отец поднялся с "постели". Взял ведра, пересек улицу, вошел во двор Якова Ярового, и по тропке, что делила огород на две ровные части, подошел к речке. Она еще чернела двухметровой лентой, местами суживаясь до того, что через нее можно было легко перешагнуть на другую сторону. Но удивительно, что вода заполняла русло речки вровень берегов, казалось, даже выше их. Значит, много родников питает ее. Захватив немного воды ведром, отец напился. Вода казалась холодной, хрустально чистой и вроде даже сладкой. Верболаз и вербы, выбросив "коники", сгустили свои кроны. Луг покрывался зелеными иголками пробивающихся ростков... Kpacoта-то какая! Будничные хлопоты с их тяжестью как-то не совмещались с нею.

Он умылся, набрал полные ведра воды. Рабочий день начался.

Утро наступало быстро. Боясь, чтобы лесник не уехал на работу спозаранку, отец поспешил к его хате, благо она была рядом, только пройти дворы Ярового Якова и Швинки Павла.

Начало строительства. На дворе лесника была хорошая хата, сарай метров в 12, еще несколько строений поменьше. Отец остановился на улице - будить незнакомого человека было как-то несподручно, и он даже решил придти попозже. Но во дворе послышался кашель и мужской голос: "Заходите, заходите! " - Мужчина среднего роста в черном рабочем костюме, в фуражке с лакированным козырьком, медленно шел навстречу отцу. Уже было довольно светло, и отец хорошо разглядел морщинистое, с желтизной кожи, лицо, блестящие глаза, как будто покрытые каплями воды, худые с тонкими пальцами руки.

- Доброе утро, Василий Афанасьевич! - поздоровался отец, желая отрекомендоваться для знакомства. Но лесник опередил его:

- Я Вас знаю, хотя и впервые вижу. Такая моя должность. Каждый новый поселенец, явившись осваивать свой надел, сразу обращается ко мне, а я каждого из них знаю еще с тех пор, как им этот надел только утвердили. И, конечно, знаю их нужды...

- Очень благодарен Вам за избавление от хлопот лишних объяснений. Но ни денег, никаких иных ценностей, чтобы оплатить материал, сейчас у меня нет, но я надеюсь, что со временем и трудясь...

- Я все понял и рад Вас успокоить. Конечно, у меня нет возможности дать вам сразу весь нужный материал: будем заготавливать по одной-две балки, а Вам их, в зависимости от размера, понадобится 12-14 штук. С кроквами (стропилами) и латами крыши будет проще. Когда и что можно взять, я буду Вам сообщать. А за деньги Вы не беспокойтесь, время покажет, как нам рассчитаться. До свидания! - И лесник, решив, что разговор окончен, повернулся уходить, но отец удержал его:

- Василий Афанасьевич! У меня есть еще одна просьба: негде детей укрыть на ночь и в непогоду. Хочу сделать курень, а для него нужны жерди...

- Приезжайте к лесниковой хате, что-нибудь сделаем...

Хотя люди говорили о леснике разное, но все же он - хороший человек. Отец мало его знал и судил по своим первым впечатлениям.

В революционных событиях и гражданской войне Василий Афанасьевич непосредственно не участвовал. Но очень хотел, чтобы советская власть считала его своим, революционером. Для этого он своих детей - моего одногодка Виктора и меньшую на два года Розу - не крестил, а по новому "обряду" - "звездил" (старшая Мария родилась в 1917 году и была уже крещена). Но, приняв на селе этот обряд первым, он оказался и последним. Никто больше не пожелал своих детей "звездить".

В те годы правительство настолько оголтело вело борьбу против религии, что доходило до абсурда. Например, если кто после предупреждения не сдавал религиозные книги, то его забирали, как контрреволюционера. Запрещалось в хатах иметь иконы. В школах всячески поносили попов, рисуя их детям в виде пауков. Не зная, чем занять детей на уроке, "учитель" заставлял детей кощунствовать - "наставлять богови дулю". Происходило, кстати, это так: учитель, скрутив кукиш, тыкал им в угол, повторяя: "Вот, Бога нет, дайте, дети, Богу дулю!" Дети делали дулю, но давали ее учителю.

Взамен венчания вводили комсомольские свадьбы, взамен крестин - "звездины". Но все эти выдумки не прижились в народе. Тайно крестили, тайно венчались. Новым обрядам мешали не только привычные, утвердившиеся тысячелетием обряды, а и неуклюжесть, неоформленность, надуманность этого, якобы, нового.

А некоторые события только укрепляли веру людей. Вот что случилось в соседнем селе.

Молодая девушка жила с матерью, родных больше никого не было, и они очень любили друг друга. Мать, как принято, соблюдала религиозные праздники, имела в хате иконы, иногда читала молитву. Как и у большинства крестьян, не было в этой семье ни религиозного фанатизма, ни хулы на Бога. Подобно матери, поступала и дочь. Но, окончив 7 класс - по тем временам немалое образование, она поступила в комсомол. За активность и организаторские способности ее назначили комсоргом села. И вот высшее начальство поставило перед ней трудную задачу: всю молодежь, девушек и юношей соответствующих лет, втянуть в комсомольскую ячейку, организовать пионеров и т.д. И она отлично справилась с заданием. Ячейки из семи, пяти или даже из трех комсомольцев - это уже хорошо, а она смогла сагитировать 8 человек. И пошли у нее совещания, съезды, комитеты, заседания, пропаганда, агитация. Ей грезилась райская жизнь, но как ее можно достигнуть, она не имела даже приблизительного представления. Уже то, что она стала начальством, и высшее начальство ее уважает, ставило ее в своих глазах выше других, удесятеряло ее рвение. И еще ей давали то конфискованного у кого-то сала, то отобранного у кого-то хлеба. Скажет она, что нет дров - везут дрова и т.д. Чем не преддверие коммунизма? Другим такое недоступно.

И дивчина стала меняться. Перестала просить подчиненных, приказывала, и те исполняли. В результате - сладостное чувство власти. Но вместе с этой сладостью появляется жестокость до садизма. Из любящей нежной дочери она превратилась для матери в лютого врага, заявив: "Не потерплю икон в хате!" И запретила матери молиться. Родной тетке запретила навещать свою мать только потому, что та иногда читала Псалтырь у гроба покойника.

Однажды мать возвратила выброшенные иконы на свое место и заперла свою комнатку. Но пришла дочь, увидела в углу иконы, вновь сняла их и выкинула под хату. Потом схватила мать сзади за косы, вывела ее во двор, повалила на колени возле икон и, дергая за косы, стала толочь стекла икон лбом матери, приговаривая: "Бей поклоны своим богам последний раз, так что бей сильно!"

На улице собралась толпа, но никто не смел и рта раскрыть, знали: покажи она на кого угодно и... Подробивши материнским лбом стекла икон на мелкие кусочки, она, наконец-то, бросила ее. Люди не расходились, но старались прятаться за спину друг друга. И вот на виду у всех она взяла вилы и попротыкала в иконах дыры, где были глаза. Вот, мол, глядите, что я с иконой делаю, и ваш Бог мне ничего не сделает! Но она ошиблась. Мать с окровавленным лицом, держась за стены, ушла в хату.

Вечером на наряде эта богохулительница заявила, что ей нужна солома. И бригадир утром дал наряд на воз соломы. Сложили ее как обычно на повозку - четырехугольником по 2-2,5 м, а сверху прижали толстой длинной жердью-врубелем. Спереди врубель вдевается в веревочную петлю ниже уровня соломы, а сзади притягивается к повозке другой веревкой, сколько есть силы. Такой затяжки достаточно, чтобы солома не растряслась по дороге. Чтобы не нести вилы в руках, человек, накладывавший солому, воткнул их сверху соломы, приколов нечаянно и врубель. Так и доставили заказанную солому к поджидающей хозяйке. Когда повозка заехала во двор, она показала место, где сбросить солому, и не ушла сразу. А мужчины привычно распустили сзади натянутую веревку. Настал момент, когда освобожденная жердина сработала как пружина, и воткнутые вилы взметнулись вверх, на какое-то мгновение остановились и под тяжестью железа полетели зубьями вниз. Хозяйка посмотрела вверх, и в это мгновение зубья воткнулись в ее глаза. Она свалилась на землю вместе с вывороченными глазными яблоками. Обомлевших от боли дочь и от ужаса мать доставили в больницу в семи километрах от деревни...

Конечно, люди задавали себе вопрос: "Что это было?" Но у большинства такого вопроса не возникало. По их твердому убеждению, то было наказание Господне. Молва расходится быстро, и скоро множество людей даже издалека приходило в это село узнать, правда ли, что такое произошло, не врут ли. А убедившись, разносили эту весть все дальше и дальше.

Старая мать после больницы ухаживала за дочерью, как за маленьким ребенком, старалась, чтобы у нее не было никакой нужды. В больнице ей сшили веки, чтобы глазницы не зияли пустыми дырами. Вскоре мать умерла. После похорон дочь бросила хату и куда-то исчезла. Но через три года появилась в своей хате с ребенком на руках, и жизнь ее была незавидная.

Но вернемся к Василию Афанасьевичу. Он болел туберкулезом, и болезнь его прогрессировала. Сам чувствовал, что скоро конец. Чрезвычайно скупая, ленивая и безразличная ко всему жена не очень-то пеклась о нем. Ел он не вовремя, больше всухомятку, что сам найдет съестного. Два года спустя он умер.

С лесоматериалом на хату он, конечно, помог, но отцу за них пришлось тяжко отрабатывать: он убирал полевой надел лесника, косил, свозил, а зимой перемолачивал зерно. Приходилось даже чистить зерно.

Сын его Виктор был моим товарищем с трехлетнего возраста до переезда на другое место жительства.

Весна в тот год была теплой, погожей. Курень у отца вышел на славу. И будто для испытания его надежности прошло два коротких, но сильных дождя - и течи не оказалось! В курене хранилась семейная постель: перина, подаренная маме старухой-фельдшеркой, которая лечила ее от брюшного тифа, еще четыре подушки с гусиным пухом, несколько домотканых одеял, детская одежда (платьица, юбочки, штанишки), зимняя и летняя одежда отца и матери, полушубок и свиты. Свиты носили женщины и мужчины зимой и прохладным летом. Остальные хозяйственные вещи располагались на дворе, прямо под небесным шатром.

Смерть первого сына Алеши.

Вот и посадили картошку, подсолнух, заняв большую площадь. Оставалось высадить капустную рассаду и помидоры. Делами по огороду занималась мать, ей помогали Нина и Женя. Отец же мастерил формы для выделки кирпича.

Вдруг к нему подошел Виктор - старший сын дяди Данилы: "Отец послал сказать: бабушка передала, что Алеша ваш сильно болен».

Услышав про Алешу, сразу прибежала мать: "Что такое, Витя? Что с Алешей?" - «Он болен, бабушка сказала... »

Все 8 км до села мать бежала, не чуя ног. Мальчик лежал в сильном жару. Глаза закрыты, на лбу мокрая тряпка. У изголовья - плачущая бабушка, в ногах - Рая с красными от слез глазами.

- Давно он спит? - спросила мать.

- Ночью немного спал, а потом все бредил, разобрать можно только "мама"... В слезах побежала мама к доктору Цветанову, был у нас такой болгарин. Обследовав Алешу, он сказал: "Двухстороннее крупозное воспаление легких, положение мальчика тяжелое, но будем надеяться". Выписал рецепт, дал кое-какие советы по уходу и ушел.

Полтора месяца боролся маленький организм с болезнью, то подавая надежды, то морозя душу ухудшением. Был ясный день, зелено, расцветали пионы - в этот день жизнь покинула его тело. Алеша был первым сыном, очень умным и красивым мальчиком. Видя мать часто в печали, он подходил к ней, гладил по голове и утешал: "Не журись, мама, мы вот вырастем, будем помогать, и вам с отцом будет легче жить".

Эта тяжелая потеря очень повлияла на нашу дальнейшую жизнь.

Отцовский труд.

Наискосок через дорогу от нас, рядом с Яковым Яровым, жила семья Цегельников: родители преклонного возраста, дочь Ульяна 27 лет и сын Федосей на год младше Ульяны. Парень он был хороший, честный, заботливый, но обиженный судьбой. С груди и со спины у него выпирали большие горбы, кроме того, он был болен сердцем, легкими и страдал одышкой. Старики же работать были уже неспособны. Ульяна пряла, ткала, шила, стирала - женской работы было невпроворот. Поэтому вся тяжелая мужская работа ложилась на больные горбы Федосея. Много хлопот было ему с лошадью. Видя, как тяжело приходится Федосею, отец часто, бросая свою работу, шел помогать соседу. Те, в свою очередь, при нужде давали лошадь для разных поездок.

Давая понять, что личное - уже не личное, и что право на имущество не имеет значения, да и сам человек не личность, а государственное орудие производства, лошадь Цегликова закрепили за отцом и обязали его исполнять гужтруд. Так и начал он тянуть еще одну тяжелую упряжку.

Саман для хаты ему приходилось делать при луне, в редкие часы пребывания дома.

Конец июля. Давно не было дождей... В полночь отец запряг лошадь. Подъехали Тимофей и Левков. Вместе с отцом они возили кирпич на строительство семилетки. Брали на воз 200-250 кирпичей. Один рейс занимал двое суток. Мать положила отцу в сумку несколько картошек в мундирах, огурцов, луковиц, творожку и коржей. Соль в пузырьке, закрытом пробкой, имела постоянное место в сумке. Эта еда - на двое суток. Предвидя жаркую погоду, отец даже верхней рубашки не одел, хотя мать его об этом просила.

Выпроводив отца, мама больше уже не ложилась досыпать, а, взяв ведра и коромысло, пошла к реке. Так заполнила водой всю посуду, кадушки, чугунок, котел. Перед приездом отца она замесит раствор, и он сразу же начнет формовать саманные кирпичи.

Пожар.

Один раз мама покормила меня с соски и положила в курень спать, завесив от мух простынею, а затем, покончив с кормежкой детей, она решила сходить на речку простирать пеленки и принести еще пару ведер воды. Но, выжимая пеленки, она почуяла едкий дым. Выпрямилась и увидела: что-то горит во дворе Ярины Яровой. Зачерпнув в ведра воды, побежала туда и увидела, что горит наш курень! Когда подбежала, то увидела, что он весь стал уже огромным клубом жара, объятый кроной синего пламени и дыма. А невдалеке из комка горящих тряпок раздавался душераздирающий крик. Возле, громко плача, суетилась Рая. Подсознательно мать вылила на этот кричащий ком оба ведра воды, потом выхватила меня из этого чада и обмакнула в кадку. Курень же со всем, что в нем было - догорел. Перья подушек и перины трещали, как сало на сковородке.

Кроме меня, спасти ничего не удалось. Мама осталась в юбке и старой вышитой рубахе, дети - в одних рубашонках, отец - в исподней рубахе, штанах и сапогах, что были на нем. Мне остались пеленки, которые мама только что постирала.

Сбежались люди, но делать было уже нечего. Вся одежда и постель сгорели до последней тряпки. А получилось это так. Взамен печки на дворе было несколько камней, положенных так, чтобы между ними можно было разводить огонь, а на камнях ставить горшок или чугун. Из такой печки в ветряную погоду легко могли выскочить горящие щепки. Но, понадеявшись на тихую жаркую погоду, мать подложила сучьев и поставила варить на ужин фасоль. Фасоль варить надо долго, вот мама и решила: пусть варится, а я простираю пеленки. Дети же играли в жмурки. Вдруг на дворе закружился воздух высоким столбом, захватывая разный мусор. Пройдя над печкой, этот вихрь выхватил пук горящих веток и бросил их на курень. И тот вспыхнул, как спичка. Дети испугались и спрятались за штабель готового самана. Но старшая Рая услышала слабый крик в курене и вспомнила, что там лежит спеленатый братик. Подбежав, она приостановилась в нерешительности перед треском и шумом пламени, но секундная боязнь исчезла от слабого визга, и она бросилась в злое пламя, выхватила скулящий и горящий сверток, и сама горящим факелом выскочила из этого ада на воздух.

Так я еще младенцем чуть не стал жертвой всесильного огня.

Сколько же пришлось отцу и матери поработать, чтобы добыть хоть какую одежду всем! Ведь близилась осень, а там и зима. И потому сложить в этот год хату им не удалось. Все силы пришлось потратить на приобретение одежды и самых необходимых тряпок.

Осень и зима.

Мама крутила прялку, а Рая, Нина и Женя мяли босыми ногами лен и коноплю. Это была большая помощь матери. Пряла она чужое и этим зарабатывала какую-то часть ниток. Из заработанного ткала рядна и полотна на рубашки и штаны.

Отец помогал убирать урожай леснику и другим, кто его просил. Пахал чужие наделы. В этот год наша семья тоже получила надел земли. Один раз сеяли озимую пшеницу и жито, другой раз земля пошла под яровые, третий - толока, чтобы земля один год необработанной уходила под бурьяны... Все наделы были далеко, за 2-3 км один от другого, чтобы вспахать и посеять рожь и пшеницу, отцу надо было заработать у людей на лошадь и зерно. Весь свой клин отец засеял рожью, так как от нее - и хлеб, и солома на крышу хаты.

В редкие часы отдыха отец работал на огороде. Из села он привозил саженцы вишен. Усадил по границам от Голуба и от Перепички по два ряда вишен. Отметил колышками место для хаты и посадил садик с таким расчетом, чтобы хата стояла в садике, кроме лицевой стороны. С тыльной стороны от Голуба он посадил малину. От дороги взамен забора высадил желтую акацию.

Дядька Данила и его семья.

13-летним подростком Данила стал учеником еврея-сапожника. Условия его учебы были такие же, как и у всех тогдашних частников - портных, сапожников, кузнецов и т.д. Ученик должен был работать на учителя год-два до тех пор, пока не станет мастером своего дела. Сапожник оказался жадным и скупым, старался выжать из учеников как можно больше прибыли, но зато требовал чистой работы. Чуть замечал фальшь, заставлял переделывать по нескольку раз. Такая требовательность не давала ученикам возможности привыкнуть к халтуре и привила им вкус к красоте хорошо сделанной вещи. И о Даниле потом говорили: "Ну, сделал сапоги, как лялечки!"

Наконец, учение закончилось. Данила с радостью ощутил свое прочное место в жизни. Ему 16 лет, он здоров и красив. Темные волосы зачесаны с пробором, черные брови, мраморно белое лицо. Тонкие черные усики он завивал вверх. Главное - в его руках было ремесло, которое сулило неплохую жизнь. И вот, взяв в сумку железную сапожную лапку, шило, смолу и воск, простился с домом и ушел.

Работал он на дому у заказчиков. Заказчики давали ему приют и кормили, пока не будет выполнен весь заказ. Хозяева шли на такой порядок работы с большой охотой, так как видели, что материал идет именно на сапоги и не крадется. И вот слава о сапожнике, который делает чудо - обувает всю семью, летела по округе. Его перевозили из села в село, с городка в городок. И однажды он услышал, что рядом Киев - мать русских городов. В кисете он чувствовал приятную тяжесть металлических монет разного достоинства и металла. Там обитали даже золотые рубли.

Данила решил: пойду в Киев, посмотрю Лавру, реку Днепр и другое что интересное, поработаю там, и в обратный путь, домой. Киев показался Даниле живой сказкой. Кипящая жизнь большого города закружила его, как в сказочной карусели. Ему было интересно везде побывать и все испробовать. И потому скоро он ощутил, что кисет его заметно полегчал. Денежки таяли, как лед на солнышке. Созревало решение двинуться в обратный путь. Но случай изменил его решение.

Перед тем, как покинуть Киев, он решил купить несколько пар сапожных колодок разных фасонов и с этим пошел на рынок. Здесь он неожиданно встретил бывшего соседа. Это был офицер, улан лейб-гвардии кавалерийского полка охраны Его Величества императора Николая II - Мурза Мирон Андреевич. В Киеве он случился по каким-то казенным делам. Обнялись они, как родные. Мирон Андреевич, красивый и обаятельный, в красивой кавалерийской форме, повел его к себе на квартиру, где собирались его друзья. Скоро офицеры узнали, что молодой человек прекрасный сапожник и завалили его работой: сапоги, штиблеты, ботинки разным барыням и барышням. Платили, не скупясь. Мирон Андреевич устроил Данилу на квартиру и уехал в столицу. Это была небольшая пристройка к большому дому, принадлежавшему старой женщине, предназначенная раньше для дворника. Там была кровать, печка для обогрева, и уж сам Данила поставил сапожный стол для работы и несколько полочек для инструментов. Жил он скромно, уютно, а главное - дешево. Работал он много, увлеченно, клиентов было много и почти все - богатые люди.

Но назрели грозные события. Киев захлестнула революционная волна. Демонстрации, забастовки, непонятное брожение в народе. Работы стало меньше. Вынужденно бродя по улицам, однажды он встретил молоденькую девушку, богато одетую и очень симпатичную. Она так ему понравилась, что он, преодолев свой страх, заговорил с ней. Она же ласково ответила на его вопрос. Знакомство состоялось. С этого дня они часто встречались, полюбив друг друга, поженились. Ольга Павловна служила горничной в очень богатой дворянской семье. Большой дом был все время переполнен гостями, одни уезжали, другие приезжали. Принимала гостей чаще всего именно Ольга Павловна.

Ее молодость и красота, дополненные непринужденной услужливостью, покоряли молодых и старых повес. За наброшенный на плечи величественно, с очаровательной улыбкой, плащ гостя Ольга Павловна получала часто рубль золотом или трояк ассигнациями. За надевание галош гости иной раз надевали ей золотой перстень на пальчик или золотые сережки в ушки. Таким образом, у нее насобиралось много ценностей - браслеты, кольца, серьги, золотые, с камнями и без камней, золотые рубли и пятерки. Все не золотое она раздаривала другим слугам и лакеям.

Но когда наступил 1917 год, то все ее хозяева и покровители удрали за границу. Под впечатлением разных разговоров, боясь ограбления, Ольга Павловна связала в платок три килограмма своих ценностей и сдала их в банк. Ведь банк во все времена русского государства был гарантированным хранилищем ценностей, государственных и частных. Сдав в банк свои ценности, она не сомневалась, что пройдет буря, и она вернет то, что сдала. Откуда ей было знать, что настало время, когда никто никому ни в чем и ничего не может гарантировать, и не будет гарантировать.

Ольга Павловна и Данила занимали тесный флигелек в бывшем барском доме, где разместился какой-то рабочий комитет. Начали рождаться дети. Первым явился на свет Витя, потом Сережа, за ним Дима. Жить становилось все труднее. Шило и дратва лежали на сапожном столе без употребления. Люди становились все более ободранными, им было не до обуви и одежды. Желудок все более требовательно обращал на себя внимание. Начался голод.

Выход был один: уехать в родную деревню. Но Ольга Павловна все оттягивала отъезд, надеясь получить хоть часть своих сокровищ. Пока Данила не сказал твердо: "Пустая это затея, когда все рушится и не к кому обращаться. Мы дождемся лишь, что дети станут умирать с голода, а получить тебе ничего не удастся!"

Наконец, они выехали. Родительскую старую земляную хату занимал старший брат Иван. Старшая сестра Василиса была замужем за Павлом Захаровичем Крицким- неграмотным, жадным и во всех отношениях дурным человеком. Младшая Груня была замужем за приезжим учителем, кроме диплома и 35 рублей зарплаты не имевшего ничего. После же революции он потерял и это. Средний брат Клим женился, купил себе участок и построил довольно приличный домик с железной крышей.

Отцовский огород в 20 соток Ивану теперь пришлось поделить с Данилом. Жена Ивана была сирота-бесприданница. У них было двое детей: Мефодий и Ольга. С Иваном же жила и мать их Марта.

Делить крестьянскую землю тяжело, а когда ее кот наплакал, то еще тяжелее. Даниле вместе с десятью сотками земли отошел и повитка. Из нее получилась хатка. Я избавлю читателя от описания жизни двух братьев в соседях. Это прекрасно описано в книге "Кайдашева семья" (?) Но Иван и Данила все же поняли, что жизнь их будет всегда отравлена мелочными житейскими спорами. И тогда при помощи родственников Данила купил хату в хуторе Юрково. Когда же наш отец получил там участок, Данила уже был старожилом хутора, ведь с момента покупки хаты прошло уже три года.

Болезнь Алеши и пожар очень замедлили подготовительные работы на постройке хаты. А уже наступала осень. Поэтому Раю, Нину, Женю отвезли к бабушке, а родители со мной поселились у бездетных соседей, Хитриков.

Это были неопрятные, но добродушные люди. Хата, как обычно - небольшая. В ней печь-лежанка и деревянный топчан вместо кровати. Стены покрыты сажей, лежанка облуплена, земляной пол в ямах. Детей нет - не для кого и заботиться, а потому Сергей и Домна так обленились. В их движениях чувствовалась вялость и апатия ко всему. Только наше вторжение немного оживило их полусонную жизнь. Мама в первую очередь побелила стены, потолок, заделала выбоины и глиной с конским пометом, хорошенько смазала пол. Побелила и подвела печь и лежанку. В хате стало светло и уютно.

Сергей Хитрик, лежа на обновленной лежанке (она была местом сна и отдыха для него, Домна занимала печь, отцу и маме отдали топчан, а мою люльку подцепили к потолку возле топчана), читал назидательные лекции своей Домне о санитарии и гигиене.

Зимовка

. Зима была снежная и морозная. Сильные метели часто досаждали людям. Все занесло глубоким снегом. Топлива было достать трудно, и в хатах замерзала вода. После завтрака отец уходил на работы с утра до ночи: молотил людям рожь, просо, гречиху. Все стремились к весне окончить с обмолотом. Молотьба была основной работой всю зиму. Сквозняк, пыль, набивающаяся в уши, нос, рот. Цеп, грабли, разъедающий тело пот постепенно сутулили его фигуру, морщинили лицо, уносили силы, а ему не было и 40.

Домна залезала на печь и укрывалась разным тряпьем, Сергей на лежанке укрывал себя кожухом. И между супругами начинались незлобные обвинения друг друга в самых разных областях жизни. Мама пряла пряжу и через пофыркивание (жужжание) веретена слушала их немудреные разглагольствования, а про себя думала: "Как могут эти люди жить вместе, оговаривать, обвинять и ненавидеть друг друга?" - За зиму мама привыкла к их образу жизни и перестала ему удивляться.

Хотя мы перебрались к Хитрику, но продукты, картошку, капусту и прочее пришлось хранить в Даниловом лёху (погребе), где была выделена каморка. Ольгa Павловна знала, что мать никогда не может ничего брать не своего, и потому без присмотра дозволяла входить в их лех, когда понадобится. Но вот с ее стороны было не так. Мама видела, что большая поначалу куча ее картошки тает, как снег на солнце, так что скоро не станет чем даже сажать огород. Конечно, мама тактично давала понять Ольге Павловне, что видит кражу. Но та продолжала делать свое, оставаясь чуткой, заботливой родственницей. И что сделаешь: ведь ни брат Данила, ни муж не поверят, что очаровательная, умная и честная Ольга Павловна может взять чужое. И все же мама решила поговорить с братом.

Данила в то время уже болел. Он еще кое-как сапожничал, но большее время лежал в постели, после воспаления легких у него открылся туберкулез, он стал себя плохо чувствовать, таял на глазах, стал раздражительным, и мама, жалея брата, все больше подпадала под власть невестки.

В прежней жизни Ольга Павловна привыкла к горницам, и теперь хлопотала лишь в хате. Работа на огороде была ей чужда, она не брала в руки ни лопату, ни сапу. Когда Данила был здоровее, он шил сапоги, делал ремонт обуви, за что ему обрабатывали огород, сажали, пололи, собирали. Когда же он заболел, эти обязанности легли на мою мать, а позже - на выросших сыновей. Она же ими только руководила.

Привычки, выработанные с юности в панских горницах, не покидали Ольгу Павловну. Все-то она старалась припрятать, приберечь, никогда не используя припрятанного. Оно или пропадало, или по воле случая им пользовались посторонние люди. Так, сданными в банк ценностями воспользовался какой-то неизвестный ей человек. Взятая у нас картошка гнила, в чем она позже сама признавалась, конечно, сожалея о потерях. Таких случаев, как с бестолково взятой картошкой, было много, бессчетно. Удивительно, что, теряя накопленное, она продолжала этим заниматься до самой смерти.

Случилось в ее жизни сильное потрясение. Когда дети ее разошлись по свету, Ольга Павловна осталась одна, но каким-то образом умудрялась делать так, что ей обрабатывали огород, убирали его, а потом, при нужде, покупали прибереженные ею продукты. И таким образом она скопила довольно крупную сумму - около пяти тысяч рублей, все надеялась порадовать этими деньгами сыновей, когда вернутся. Но случилось иное.

С Ольгой Павловной подружилась семья Голуб. Ее меньшой Вася был другом Васи Голуба, а когда сыновья оказались далеко от дома, то старушки делили горе разлуки и сердечно сдружились. Но вот Голуб-отец, узнав о наличии довольно крупной суммы у приятельницы, решил завладеть этими деньгами. Выдумав какую-то нужду в деньгах, он попросил занять их на короткий срок. Отказать Ольга Павловна ему не могла. Заняла, конечно, без расписки, на совесть. А когда пришел срок, попросила вернуть деньги. Приложив руку к груди и очень сердечно, Голуб ответствовал: "Дорогая Ольга Павловна, но ведь я же вернул Вам деньги... - «Как? Когда?» -« А тогда-то»"

Приехал домой Сережа с женой и ребенком. Надо было строиться - вот когда пригодились бы деньги. Где они? - Деньги занял Голуб... Долго Сережа взывал к совести бывших друзей Ольги Павловны. А те уперлись: "Отдали, она забыла!" - Вот и все.

Пошел Серёжа искать правды к властям, но узнал, что "если есть расписка, то подавайте в суд. Если же расписки нет, то плюньте, разотрите сапогом и выкиньте память об этих деньгах из головы, раз этот человек не отдает их по своей воле".

Годы шли...

Прошло два года непрестанных трудов и лишений. Но радовало сердце, что теперь семья имеет хату и повитку. Посаженный садок рос буйно и роскошно. А когда была сложена из земляного кирпича хата, она оказалась в густой зелени деревьев. По границам от дороги вишни, спереди черешни - в три раза выше вишен, с черными средней величины плодами. Рядом, чуть ниже - шелковица с белыми, очень сладкими, длиной в мизинец пупырчатыми ягодами. Ряд черешен от поля своими верхами, как тополи, вонзались в небо. По этим-то черешням с любой точки хуторских земель издалека была видна наша усадьба. Повитка, сложенная из такого же самана, стояла прямо против хаты, и между ними образовалась уютная дворовая площадка.

Отец и мать радовалась результатам своих тяжких трудов и после тяжелого дня в виде отдыха любовно осматривали каждое деревце, каждый кустик смородины и малины.

Кроме бытовых условий, кое-что изменилось и в семье. Одна из восьми сестер отца, жившая в Ирпине (пригород Киева), имела двух дочерей. У младшей, Ирины, муж был инженером, и жили они в центре Киева, вблизи от Золотых ворот. Старшая, Надежда, имела мальчика, потеряв мужа на втором году замужества. Сама же Саня, была уже довольно старой женщиной и с трудом обихаживала себя. Надя работала преподавательницей, и потому некому было нянчить ее сына Леву. Вот и решили они взять к себе нашу Раю, конечно, с обещанием, что она будет учиться и т.д. Вот так Рая в свои 8 (???)лет сделалась нянькой и горничной у своей двоюродной сестры (тетя Саня недолго прожила после приезда Раи).

Жарким августом 26 года родилась Маруся. Я в это время уже много шкодил и разбрасывал на буряках отцовский инструмент, за это особенно сердилась мама. Но как бы она ни прятала нож, я его обязательно находил и забрасывалась куда-нибудь, обрезая себе руки. А злополучный этот нож был один на хозяйстве, и без него на кухне, как без рук. Мама тогда брала меня за ручонку и водила по бурякам. Случалось, что таким образом мы с мамой обходили весь огород, а через некоторое время находили его на улице в кустах полыни.

На наей улице произошли события. У Ярины Яровихи умер муж, а потом куда-то исчез старший сын Иван. С ней остались дочь Санька, ровесница нашей Нины, и Никита, одногодок нашему Жене. Со своего двора я часто видел сгорбленную женщину в хорошей одежде, озабоченно снующую от хаты до повитки и обратно, как будто она что-то ищет. Иногда она поворачивалась ко мне, и я видел оледенелое широкое лицо, немигающие страшные глаза, непонятные движения рук. Мне чудилось, что она ведьма и вот-вот схватит меня и на метле унесет в страшный лес с чертями и ведьмами (об этих тварях я слышал много сказок от Цепельниковой Машки и от других старших девок). С плачем я убегал в огород к маме. Расспросив, она каждый раз уговаривала меня не пугаться. "Баба Ирина потеряла мужа, куда-то пропал сын. Вот она, бедная, мучается от такого горя, а плохого она никому не сделает". Я успокаивался, но, увидев эту женщину, снова убегал и прятался все время, пока она бродила по своему двору.

1928г.Выезд Цегельниковых.

Помню серое туманное утро. Вся наша улица - возле двора Цегельников. Суета. Идет распродажа имущества. Нет, это не раскулачивание и не арест врага народа. Еще и слов таких не слышали. Цегельник с нашей улицы и еще пять семей с других улиц добровольно переселяются на Дальний Восток.Мужчины уговаривают старого Цегельника: "Куда тебя несет? Старого, немочного, жена больная, сын горбатый, никудышный работник. Одна Машка разве вас всех прокормит? Зачем тебе искать могилу на чужбине?" Старик молчит. Наверное, он сознает свою ошибку, но исправить ее нет возможности. Хата продана, остальное и продукты - что проданы, что розданы. А агент по переселению торопит. Вот уйдет эшелон с переселенцами, когда еще будет другой? Может, через месяц, а может, и через год... Где и как это время жить? Надо торопиться.

Женщины торгуются со старым за горшки, миски, макитры, кадушки. Мужики - за лопаты, косы, серпы, бороны, плуг и другой железный, дорогой товар.

Лошадь и телегу Цегельник отдает моему отцу. Ведь отец все четыре года обрабатывал землю свою и его, работал и содержал лошадь. Кроме того, кобыла эта старая, беззубая, скоро будет ей конец. Телега тоже держится на честном слове. У нее справны, может, только оси.

Горбун Федосий безучастно сидит, как изваяние, на колоде и маленькое его личико закаменело. И только расходящиеся и сходящиеся горбы выдавали, что жизнь в нем еще теплится.

Здесь же я стоял между девками, держась за Нинину руку, и все хотел увидеть. Вдруг Машка схватила меня на руки и залилась горькими слезами. Не понимая, что делается, но чуя, что происходит что-то важное и безвозвратное, я тоже заплакал. Жаль было Машку. Она часто приходила к нам, и мы с Ниной и с отцом почти каждый день бывали у Цегельников. И никогда Машка не оставляла меня без внимания. Брала меня на руки, подбрасывала вверх, нянчила, а в свободное время рассказывала страшные сказки о ведьмах, чертях, красивых царевичах и царевнах, об Иванах-дурачках. Для меня они были не сказками, а былями. Bсe это днем жило где-то в лесу, а ночью - даже у соседей. И еще у нее для меня были всегда припасены "петушки". На прощание она всегда выносила красный или желтый на шесточке петушок, твердый и очень сладкий...

И вот она обливает меня, почему-то именно меня, горячей слезой. Девушки и женщины вокруг нас плачут, утирают глаза... Наконец, ярмарка окончена. После многочисленных рукопожатий, пожеланий и напутствий Цегельники уселись на повозку к своим узлам. Рядом с возницей усаживается уполномоченный по переселению - и повозка трогается в путь.

Девушки поют: "Села на машину, дали свисток,/Прощайте, подружки, еду на Восток. / Села на машину, задула в трубу, / Прощайте, подружки, к вам больше не приду".

Поравнявшись с хатой Савгина (это конец нашей улицы), повозка и толпа девушек и ребят скрывается за пригорком и песни почти не слышны. Люди еще некоторое время обсуждают событие, отходя от остолбенения, и уносят по домам приобретенные вещи.

Появление кобылки Машки.

Сухая осень. Все поблекло и высохло. Куда-то девалась сухонькая травка, оголенная земля чернела, отдавая холодом. С тех пор как не стало сочной травы, наша лошадь все больше слабела. Сухое сено за всю длинную ночь оставалось нетронутым до утра. Овес она набирала в рот, но и он, измочаленный слюной, выпадал обратно в ведро. Или стояла, опустив в желоб голову. Отец попросил придти Мирона Андреевича, того самого, что служил когда-то в лейб-гвардии Его Величества. Теперь он занимался ветеринарией. Кое-что в этой области он перенял от конских врачей на службе, многое узнал на практике. Так что и без диплома, самоучкой, он имел довольно большой авторитет, как человек знающий...

- Эге, да она совсем дряхлая старушка. Посмотрите, Иван Михайлович, ни одного зуба. Чем прикажете ей жевать сухое сено и твердый овес?

- Как же быть, Мирон Андреевич, как же поддержать ее до лета? А там пойдет мягкая травка, и она оживет снова.

- Никак уже Вы ее не поддержите. Вышел ее срок, уже не дожить ей до мягкой травы. Тут другое. Нужно, чтобы она протянула хотя бы месяца два. Она скоро ожеребится - видите, она полнее, чем положено в ее состоянии.

- Да не может этого быть!

Отец был ошеломлен услышанным. Ведь он работал почти три года на этой лошади и не помнил, чтобы хозяева ее спаровывали.

- Мне Сергей Ильич никогда не говорил, что она жеребая.

- Сергей мог и сам об этом не знать. Ведь лошадей выводили на ночь пастись. Вот там она и погуляла. Кстати, ее худоба дает возможность прослушать биение жеребенка.

Он взял руку отца и приложил ее к боку кобылы ниже паха:

- Ну, что Вы ощущаете?

- Толчки.

- Эти толчки и есть биение жеребенка...

Все, что сказал Мирон Андреевич, сбылось. После его визита днем и ночью отец следил за состоянием лошади. В одно утро, проснувшись, мы увидели в углу на свежей соломе маленького, черного, как смоль, жеребенка.Отец позвал нового соседа Кондрата, еще Федота, Никиту Шлявского. Они попытались поставить лошадь на ноги, чтобы покормить жеребенка. Но с этой затеей ничего не вышло. Ноги лошади подгибались и она падала. Решили держать лошадь вчетвером, пока жеребенок будет сосать мать, но он не понимал, как это делать, и остался некормленым. Не прошло и полсуток после родов, как лошадь умерла. Отец, заняв лошадь у М.Левка, свез павшую на салотопку, так как он обязан был сдать государству ее кожу (шкуру).

Жеребенок оказался кобылой. Вечером за ужином Нина или Женя предложили назвать ее Машкой. Предложение приняли единогласно. Мирон Андреевич составил рецепт кормления. Молоко и кипящая вода смешивались в определенной пропорции. Новые поселенцы Явдохи привели с собой коровку первого отела и с охотой согласились отпускать молока для кормления Машки.

Кондрат Явдоха был высокого роста с небольшой, как бы кубиком, головой. В меру разговорчив. Жена его, Евдокия, роста была выше среднего, круглолицая, румяная, голосистая, веселая и общительная женщина. Они как-то с первого дня подружились с нашей семьей и всегда со всеми своими горестями и радостями шли к нам.

Машка стала восьмым членом нашей семьи. В ее распоряжении была сначала бутылка с соской, потом глубокая глиняная миска, с которой она выхлебывала лично для нее приготовленный суп. Был у нее также туалетный горшок.

Насытившись, она ложилась в своем углу на соломе и во сне причмокивала губами, наверное, видела сон. Хорошо полежав, она вставала и подходила к маминой прялке, мешая маме прясть. Тогда я спрыгивал с лежанки и затевал с ней игру. Она стремилась поймать меня своими мягкими губами, а я убегал. Солома, укрывавшая земляной пол, перетиралась на мягкие мелкие части и от нашей возни пыль туманом стояла в хате. Маруся в своей люльке начинала плакать. И тогда мама прекращала нашу игру, открывала дверь во двор, освежая комнату.

После обеда приходили Нина и Женя из школы и начинали учить уроки. Потом мы все вместе играли в жмурки, пока не принимались за дело: вынимать кострицу из конопли... Мама всю зиму пряла, мотала, ткала...

Ликбез.

Отцу отдыха не было и зимой. Всю неделю - то общественная работа, то валка леса, то разборка кирпичных зданий бывшей экономии где-то в тридесятом селе. В общем, работу находили, и не смей остаться дома, пришьют саботаж и тогда...

- Хотя бы в воскресенье отдохнуть,- жаловался он маме. А в воскресенье самая тяжелая работа: две "десятихатки". На деле у него было два участка, в одном из которых было 20 хат, а в другом - целых 25. На этих участках он отвечал за "ликвидацию неграмотности", т.е. должен был научить всех жителей писать и читать - кроме школьников, которые ходят в школу.

Оно бы и ничего, если бы была хоть одна большая хата, чтобы вместилось побольше людей. А так приходилось собирать лишь по 7-10 человек. Кроме того, хорошо учить обычных, нормальных людей. А каким образом учить 90-летнюю старуху, которая забывает свое имя? Или старую и глухую женщину, которой и без чтения жизнь в тягость? И таких много. Нужна ли им в такие годы грамота? - Но отец должен учить, и точка. Начнешь возражать - могут прицепить саботаж. Вот и бьется отец до изнеможения в воскресенье и вечерами в рабочие дни. Ничего не поделаешь - диктатура пролетариата, самой гуманной власти на земле!

"Революционер".

Зимнее утро. Мама трет в макитре поджаренный "рыжей", Нина и Женя разбирают тряпье и веревки. Тряпьем утепляют ноги, а веревками увязывают его, чтобы это тряпье держалось на ногах. Это длительная и самая тяжелая часть сборов в школу. Наконец, размяв, обкрутив и увязав ноги так, чтобы рваные концы тряпок не торчали наружу, кончают с обуванием, собирают тетрадки, чернильницу, ручки в торбы. Все готовы.

Стекла, покрытые намерзшим снегом, при тусклом свете блистающего каганца становятся светло-синими. Маруся спит еще на подушке. Я - на лежанке, вровень с краем, сижу, вместившись в разное тряпье, и глотаю наполняющую рот слюну. В хате приятный дразнящий запах "рыжиц" смешивается с запахом свежеиспеченных коржей. Вся плоть моя ждет с нетерпением завтрака. Наверное, эти запахи действуют и на Машку. Она лежит в своем уголку, часто шевелит губами, будто что-то жует.

Отец входит в хату (он чистил двор от снега) и тушит каганец.

- Пора, Груня, детям в школу.

- Садитесь за стол. - Мама дает два коржа отцу, чтобы он разделил на завтрак каждому свой кусочек. Потом наливает пшеничного супа в большую глиняную миску и заправляет ложкой тертого "рыжия". "Рыжий" заменяет масло и продает вкус пище. Все, кроме мамы, окружают миску. Она же привыкла кушать стоя, остатками, которые бывают редко. Садиться ей некогда: то подать, то подлить.

- Что-то Арсеньевич опаздывает,- отец не успел договорить, как дверь распахнулась и вместе с холодным паром в хату ввалился сам Федор Арсеньевич - а, легок на помине!

Гость снимает головной убор - что-то грязное (из дыр торчат клочья грязной ваты), неизвестно, из какого материала, то ли кожаное, то ли так засаленное до блеска, в виде тюрбана. Быстрым движением он достает "свою" ложку, потеснив у миски меня и отца, и начинает ею усердно работать. Отец положил перед ним свой кусок коржа - тот сразу его ухватил, жадно глотая, не разжевывая, только смачивая куски супом.

Мать, как всегда, поделила свою порцию с отцом. И вот, 10-литрового горшка супа как не было, опорожнили за считанные минуты.

Нина и Женя пошли в школу. Отец тоже ушел. Мама покормила проснувшуюся Марусю, потом Машку и села за прялку. Федор Арсеньевич (так его звал только отец, для остальных он был "Колобок", и я так его буду называть в дальнейшем), так вот, Колобок, позавтракав, уселся на стульчик возле лавки, подложил под голову на лавку свой тюрбан. Мама предложила ему лечь на топчане, он отмахнулся и уснул по-своему. Так он делал всегда в морозное время. Мама пряла. Я с Марусей играл немногочисленными игрушками: катушками, деревянными куклами, глиняными свистульками в виде лошади или барана. Забавляя Марусю, я смотрел на спящего в непривычной позе человека. На лавке лежала огромная лысая голова, ленточка волос обрамляла верхнюю кромку уха, дугой огибала его на затылок вниз и по затылку длилась ко второму уху. Волосы торчали черные, мелко курчавые. Огромная выпуклость головы, летом черная от загара, теперь белела, сливаясь со стежкой. Коричневое небольшое и сморщенное личико резко контрастировало с огромной остальной частью головы. Низкий рост, короткие ноги, длинные руки - все эти диспропорции создавали облик не человека, а какого-то демонического урода. Не просыпаясь, он то одну, то другую руку часто засовывал под свой кожух, чтобы почесать тело, где досаждали ему прожорливые вши. Сам кожух - весь в дырках, заплатах, засоленный до того, что от него несло таким смрадом, что меня начинало тошнить. На ногах - резиновые боты с отворотными холявками, лааные-перелатаные разными кусками кожи. Они походили уже не на боты, а на слоновые копыта.

А ведь он имел огород, три надела земли по тогдашней трехпольной системе земледелия. Имел жену и сына - моего одногодка. Но в огород он шел только, когда там можно было нарыть картошки, нарвать огурцов и помидоров. Поля своего он не обрабатывал, оно покрывалось буйным бурьяном и становилось их рассадником. С женой не жил, называя ее стервой, жидовкой, сына не вспоминал и не кормил, называл его выродком и ублюдком. Но все же жил в одном жилище с ними - как вошь на их теле. Не хатой, а жилищем я называю это что-то, и только потому, что в нем жили три человека. Это земляной квадратный мур 3,5x3,5 м. Взамен потолка - набросаны жерди с необрубленными сучьями, устланы сверху стеблями полыни и смазаны земляным раствором. Все это покрыто вязанками полыни, из которых торчит дымовая труба. Большую часть этого помещения занимали печь и лежанки. В углу - небольшая скрыня (сундук), в которой когда-то было приданое хозяйки. Около лежанки небольшой топчан из жердей, под которым стоял еще сундук 50х70 см с секретным замком, окованный узорчатым железом. Все это было покрыто толстым слоем сажи, которая от тяжести часто осыпается со стен, как снежная лавина с гор. Пол весь устлан полуметровым слоем полыни. Пыль от сажи и густой настой полыни вызывали спазмы дыхательных органов у всякого попавшего сюда человека. И нигде не висит ни одежды, ни тряпки. Все, что есть - все надето. Летом, правда, он ходил в сюртуке, кожух запирал в сундучке. Она ходила в малиновой кофте, а свита покоилась в скрыне. Федя - в кофте и полотняных штанах.

Чем же живут эти люди, как земля их держит? - Трудный вопрос.

Когда-то, в бурные дни беспорядков и насилия у холостых, да и у женатых, не очень старых мужчин, появилась тяга где-нибудь скрыться, убежать от самих себя, из-за боязни попасть не по своей воле в какую-либо банду, которых тогда много свирепствовало и которые насильно мобилизовывали мужиков. Полная неопределенность. Кроме того, действовали разные слухи, среди которых были и очень заманчивые. Например, рассказывали, что убегая заграницу, разные богачи берут с собой только золото, а всякое иное барахло бросают, и потому в их брошенных домах полно разных кожухов, пальто, сапог, разного фабричного полотна и иных полезных предметов - и никто ими не интересуются. Кто распространял такую чушь, и с какой целью - неизвестно. Но этим одурачивались многие и добирались в крупные города - Киев, Одессу за поживой.

Воспоминание о Киеве Федора Арсентьевича.

Пробрался в Киев и Федор Арсентьевич. Конечно, ни брошенных сапог, ни кожухов с пальто он не обнаружил. Увидел толпы оборванных, как и он, людей, а также чисто одетых жандармов, солдат, конных казаков. Море людей запрудило улицы, площади, бурлило, гудело, бряцало, толкало из стороны в сторону. К кому ни обратишься с вопросом - равнодушно уходят или дадут крепкий подзатыльник... Что делать в данных обстоятельствах?

Федор толкался в киевской толпе, не евши и не пивши, несколько дней. Ночью набрел на какую-то площадь. Кое-где под рундуками на ней стояли ящики с разным хламом. Он перерыл все их содержимое, но съестного не нашел. Живот подводило до боли, есть хотелось до тошноты, болела голова, совсем не было сил. Он упал под рундуком и забылся.

Ночь дышала прохладой, камни остыли, а вместе с ними остывало и тело. Сквозь сон или забытье он почувствовал, что тело его сжимается от боли в боку. Потом услышал мужской голос и раскрыл глаза.

- О, живой! - человек поднял метлу, ручкой которой он пихал в бок Федора.

- А я думал, что мертвый. Какого черта тут валяешься? Кто ты такой? Федор рассказал человеку, кто он и откуда, ожидая участия. Ведь это был первый человек, который заинтересовался им.

- Так чего же ты забрался в такую даль без родных и знакомых, да еще и без денег?

О возможности такого вопроса Федор раньше и не думал. Сказать, что он пробрался сюда за всяким богатством - стеснялся, а выдумать что-нибудь не смог.

- Вот видишь. Я и подумал, что ты злодеяка, так оно и есть. Сейчас придет полицейский, и он скоро найдет тебе квартиру".

Перспектива, нарисованная уборщиком, была страшна, и Федор поднялся на ноги, отступив на несколько шагов, рванул за рундук, а там, на улицу, где уже спешили ранние пешеходы.

Опять он бродил по улицам, ведомый мучительным голодом, пока ему не пришла мысль вернуться на площадь, где он провел ночь. Там, наверное, был базар. И не ошибся. Сперва бродил между торговцами съестным, пробовал просить хлебца. Но в ответ - брань и толчки. Воровать ему не приходилось, не умел. Но "голод не тетка - всему научит". Приловчившись, он стащил целую паляницю (хлебину) у веселенького продавца. А потом пришла и вторая удача: удалось напиться воды.

Он решил уйти из города, возвратиться домой. Каждого из прохожих, кто только слушал его, расспрашивал, как выбраться из Киева в сторону Глухова. Но все указывали в разные стороны. И потому ходил он из квартала в квартал, то вперед, то обратно. Но вот на улице, по которой шел Федор, показалась пестрая толпа: мужчины по-разному одетые и не одетые, женщины, полуголые и почти голые. Они несли на древках фанерные щиты и большие полотнища, на которых крупными буквами было что-то написано, подписи и рисунки. Но Федор читать не умел и смысла рисунков не понимал. Эти люди что-то вместе выкрикивали, потом вместе пели и снова во всю грудь кричали.

Федор был увлечен толпою, особенно видом женщин. Не сознавая, что он делает, пристроился к этому шествию, сопровождаемому глазеющей толпой. Но в какое-то мгновение наступила тишина. Ближайшая женщина сунула шест с доской прямо ему в руки, колонна, как вихрем сдутая, рассыпалась между домами. Слышен был конский топот. Улица опустела. Федора же взяла оторопь. Так он и держал злосчастную фанеру, из-за которой чуть не лишился жизни. Возле Федора осталось еще человек шесть таких же, как он, чудаков, не понимающих, что происходит. - "А-а, сволочи!" - несколько казаков наскочило на этих людей и заработало плетьми. Древко выпало из его рук, как во сне он шел и всю дорогу корчился от нагаек. Пригнали их в Лукьяновку.

Нет смысла описывать, как его допрашивали, какие он принял мучения. Тюрьма и есть тюрьма, сделана, чтобы издеваться над человеком. Просидел он там почти полгода - и все из-за этого проклятого лозунга. Не верили ему - и все.

- Кому ты, негодяй, голову морочишь? Зачем нес лозунг, если не анархист?

Он им рассказывает все, как было, а они не верят и свое. И так день за днем. Но, в конце концов, то ли поверили, то ли надоел он им, его отпустили. Дали справку, что содержался в таком-то учреждении за связи с нарушителями общественного порядка, анархистами.

Но приключения его на этом не окончились. В тюрьме он слышал разные названия революционеров - анархисты, эсеры, большевики, меньшевики и что скоро они возьмут власть в свои руки и все будет народное. Получалось, что будет и твое-мое, и мое-мое. Значит, он не должен голодать и имеет право брать у всех и хлеб, и сало, и все прочее. Радуясь таким перспективам и всему, о чем толковали ему сидящие в тюрьме революционеры, главное он хорошо усвоил и не забыл.

В таких сладких мечтаниях он и шел по городу после выхода из Лукьяновки. Очнулся, когда увидел, что город кончился. Наконец-то увидел конец города. Здесь было почти как в его селе, только вместо хат стояли в тени деревьев опрятные кирпичные домики. Откуда ему было знать, что он попал в дачную местность и что эти домики называются дачами. Федор выбрал один из них, почему-то предполагая, что в нем сможет утолить голод. Постучал - тишина. Стучал еще и еще - не отзываются. Увидел со стороны сада открытое окно, решил окликнуть хозяев через него, вскарабкался на карниз фундамента, взглянул в саму комнату. У самого окна увидел столик, на котором лежала кобура, бинокль и продолговатый кожаный футлярчик. Напротив, под стенкой, стоял диван, над ним висит ковер, на ковре - шашка. Все тело и мысли его одеревенели. Ничего не думая и не соображая, побросал он за пазуху все, что увидел, соскользнул с карниза и, гонимый животным страхом, очутился в поле.

Как добрался он до своего села - это его дело. Заметим только, что трофеи свои, все три, он донес в сохранности. Дальнейшая их судьба изложена в следующих разделах.

"Кесарь".

В конце нашей улицы стояли две хатки, в той, чей огород лежал у поля, жила старая кривая женщина Ольга с сыном Саньком. В хате через улицу жил Чумак Семен с женою и двумя дочерьми. По всей длине огорода Чумаков располагалось хуторское кладбище. За кладбищем была балка, которая начиналась далеко в поле и шла под прямым углом к речке, возле реки расширялась в довольно большой квадрат. Эту площадку звали бережком. За балкой местность чуть возвышалась, метров на 15. От реки и далее на север до самого горизонта шел старый ров. Это была граница, за рвом шла земля других сел. Между балкой и рвом тянулась узкая полоса хуторской земли.

Балку не пахали, чтобы весенние и дождевые воды не размывали почву. Сколько бы ни паслось здесь скота, благодаря черной, исключительно плодородной почве - она зеленела густой зеленой травой. Как уже говорилось, от хутора и до Окопа шли полосы крестьянских наделов так, что в каждой полосе оказывался квадратик луга.

После обеда мама решила пойти прополоть свеклу возле самой балки. Мама шла впереди, а я сзади ехал на Машке. Она уже хорошо подросла, окрепла, и отец разрешил мне ездить на ней. Сначала во дворе, а потом и на пастбище. Ездить разрешал только шагом. Мама начала прополку, Машка пасется на нашем лужку, а я снимаю с вербовой ветки кору, чтобы сделать свисток.

- Мама, посмотрите, кто-то идет к нам.

Мама выпрямилась - с вершины балки к нам шел человек. Выше среднего роста, худощавое лицо. Из-под форменной фуражки с красной звездой торчат короткие белесые волосы. Нос острый, глаза маленькие, серые, бегающие по глазницам во все стороны, как у вора. На туловище блестящее кожаное пальто, перекрещенное поперек и в плечах ремнями. У левого бока на ремне болтается огромная деревянная кобура.

- А почему здесь пасется жеребенок? - спросил он, лишь бы завязать разговор.

- Наш жеребенок, наш бережок, оттого и пасется.

- Ах, да, эта балка входит в наделы.

Он подошел к Машке: "Ох, и красавица ты какая!" Машка подняла голову и посмотрела своими умными бархатными глазами на пришельца. И, как будто не увидев в нем ничего стоящего внимания, пренебрежительно повернулась к нему хвостом и принялась вновь пастись.

- Ишь, гордая, как хозяйка.

- Откуда видно, что хозяйка гордая?

Он подошел к маме и продолжал...

Во мне и сейчас клокочет жестокая злоба. Эту священную ненависть я унесу в могилу. Как он тогда оскорбил моего отца! Он предлагал маме встретиться с ним в укромном месте. Ведь твой, мол, уже старик, а я имею все: и шелка, и золотые кольца, и серьги, и деньги. Мама была ошеломлена такой дерзостью. Какое-то мгновение она стояла неподвижно, но когда он протянул свою грязную руку, оцепенение прошло, и она в каком-то бешенстве начала молотить его железной сапой по чему попало. Слава Богу, что не острием. От неожиданности он оказался в столбняке, только шатался от ударов. Потом, отскочив метра на два, схватился за кобуру. Но тут свистнула моя хлесткая лозина, и на его руке появился синий рубец. Вскинул от боли руку, на рубце выступила кровь.

- А-а, змееныш, беги пока цел... А ты, гордячка, меня еще вспомнишь...

Злоба душила его. Мама знала этого душегуба давно, как говорится, с прадедовских времен.

- Что, награбил шелка? Золотом разбрасываешься? Еще ведь двух лет не прошло, как тебя вши сжирали. Отец был вор-конокрад, и ты душегубом заделался, как ты смел позорить моего мужа, позорить честь семьи? Ты, ублюдок, знаешь, что у нас шестеро детей! Дорвался до власти, а разве власть уполномочила тебя разорять семьи?

Мама вдруг замолчала, а потом тихо сказала: "И кому я это говорю? У этих людей нет ни совести, ни сострадания, ни сожаления. Они переполнены жадностью, глупостью, насилием... "

Делая усилие, чтобы вымучить улыбку, он вроде признал негодным свое поведение и сказал примирительно:

- Ну, ладно, Ивановна, я пошутил, не будем сердиться, я не хотел тебя обидеть.

- Уходи,- ответила мама,- и знай, что я не сочла нужным осквернять свою сапу такой падалью, но впредь мне не попадайся.

Он что-то еще буркнул и побрел к реке, и дальше - к хутору.

В эту ночь я долго не мог уснуть. Произошедшее все время всплывало в голове отдельными картинами, сплетаясь в невообразимый кошмар. И этой ночью я невольно услышал разговор отца с матерью, содержание которого не мог тогда полностью понять своим детским умом, но каким-то чувством догадался, что случившееся между мамой и "Кесарем" очень озаботило отца. Мама винила себя, что не сдерживала себя, а он старался успокоить ее уверением, что она верно поступила, не давая пошляку, пользующемуся властью, осквернять семейные узы.

Спустя несколько дней Кесарь разговаривал на улице со своим "кормилой" Озей. Увидев приближающегося отца, который шел с работы, наспех простился со своим собеседником и пошел рядом с отцом.

- Ну, Иван Михайлович, Ваша жена со мной так "ласково" поговорила и даже сапой попотчевала, что трое суток не сплю. У Ози гусиного жира попросил, чтобы рубцы смазывать.

- Не может того быть, Семен Михайлович. Ведь она никогда ни детей не била, ни скотину руки не поднимала. Нет в ней сердитости. Лаской и добротой она добивается своей цели.

- Не верите, покажу. Спина моя недалеко.

- Да зачем же. Я Вам верю, только в толк не возьму, как могло это с ней случиться, всегда такой доброй, ласковой и рассудительной?

- Да я с ней пошутил, сказал, что она молодая, красивая и рождение шестерых детей не уменьшило ее красоты.

- Должно быть, она Вашу шутку истолковала как-то не в соответствии с Вашими намерениями сделать ей приятное похвалой.

- Да, наверное, что так оно и было. Она меня не поняла.

- Вы уж ей простите. Ведь шестеро детей. Ведь ей шестерых детей надо кормить. Сколько работы на ее плечах, так что, может, и в самом деле ей было не до шуток.

На этом разговор между отцом и Кесарем был окончен. Но разошлись они, каждый думая свое.

- Все же он не дурак, и осознал свою вину. Все это забудется,- думал отец.

- Но-но, ты, умник, дай срок, придет момент, я тебе покажу. Узнаете, с кем имеете дело, кем пренебрегаете,- черные мысли садиста вибрировали в нем, как бешеные волны при урагане.

Угрозу свою он исполнил позже.

Бинокль.

Взрослые тяжело работали, боролись с нуждой и разнообразными житейскими неурядицами. Мы же, дети, были пока что свободны от всего трудного, тяжелого и гнетущего. Стащил из материнской заначки (схованки) ломоть коржа или пирога - и на улицу. Там полно таких же сорванцов, мальчишек и девчонок. Липовые вожжи под руки, один вместо лошади, другой правит - и понеслась кавалькада в степь.

За огородами пригорок. Поле плавно опускается в ложбину, от ложбины так же плавно поднимается к горизонту. Белые полосы - это цветет гречиха. Желтые полосы - это подсолнух, мак. Полосы ячменя, овса, кукурузы. Сколько их, этих полос, квадратов... и у каждой свой цвет.

Витя, Ваня, Миша... словом все мальчики и девочки нашей улицы играли вместе, рядом с полями. Между полями узенькие границы, на которых растут тысячи разноцветных диких цветов. Девочки плетут из них венки, а мы деловито обходим целой бригадой наделы, проверяя, есть ли зерно на початках кукурузы, насколько подрос мак, как себя чувствуют кавуны, скоро ли выбирать "рыжей". Внезапно наша стайка снова берется за вожжи и мчится с поля через выгон к реке. Там можно ловить синих, красных, зеленых бабочек, рвать водяные цветы. День проходит, как в колдовской сказке. А там - только успеешь влезть на топчан - и оказываешься в объятиях Морфея. Утром усталым телом нельзя и пошевелить, но так только кажется. Постепенно расходишься и снова бегаешь, как и вчера.

Больше всего нас, малышей, развлекали разные бытовые сценки, главным героем которых был Федор Арсеньевич. Чаще всего в первую половину дня мы играли на улице возле облюбованного двора. Вдруг слышится топот конских копыт. Из-за пригорка показываются синие фуражки с желтыми звездочками и красными околышами. Мгновение, и фуражки вырастают в конных милиционеров. Их пять. Они бешено скачут по улице, топча копытами кусты полыни. Вскакивают во двор Федора Арсеньевича, на ходу прыгают с лошадей и окружают его "хату". Я взбираюсь на самую высокую развилку черешни, где ветки потоньше и приходится лавировать, чтобы не треснуло и не полететь вниз. Подо мной - Виктор и Иван. Другие облепили шелковицу. Со своих наблюдательных пунктов мы хорошо видим, что происходи г во дворе.

Лошади между полынью щиплют травку спорыш. Четыре милиционера встали по углам с револьверами в руках. Пятый же с револьвером наизготове заходит внутрь помещения. Спустя несколько минут оттуда выводят Ганну и Федю младшего - нашего одногодка. Все бросают свои углы и допрашивают: "Где муж, был ли он дома или не было? Когда был, где может быть в настоящее время?" В ответ слышат какое-то клокотание. Они переспрашивают один другого: "Что она говорит?", пожимают плечами, ругаются, снова спрашивают и снова, не разобрав, ругаются, грозят оружием. Поняв, что разобрать ее речь они не в состоянии, приступают к Феде. Но он склонил голову чуть набок и вниз, и ни угрозы наганом, ни тумаки и обманы не выводят эго из неподвижности. Ни одного слова, даже звука. Яростные плевки и матерщина вновь. Потом они бросают это бесполезное занятие и рыщут по бурьянам в огороде. А нам, с деревьев, все видно.

Да, когда чекисты въехали во двор, он отдыхал на топчане. Но чутье у него было волчье. Увидев в окно милицию, он упал под топчан, отодвинул несколько вязанок полыни, а там - ход в огород. Все здесь заросло полынью, так что догадаться о существующей дыре невозможно. Десятки раз милиционеры ходили возле этого хода, и ни один из них не заметил его. Он был низкий, юркий. На карачках, бурьянами, по огородам пробирался к Кривой Ольге, через улицу - в огород Чумаков, перескакивал через речку и окопом - к лесу. Между хутором и лесом он ложился на окоп и в тот бинокль, за которым и охотилась милиция, спокойно наблюдал, что делается в его дворе.

Такие сцены за лето повторялись много раз, что нам, малышам, доставляло немало удовольствия.

В то время у нас в стране оптику еще не вырабатывали, и все оптические приборы - очки, микроскопы, лупы, бинокли - покупали очень дорого за границей. А бинокли, как и оружие, являлось военным имуществом и без специального разрешения соответствующих органов частные лица иметь их не .мели права.

И вот милиция уехала, когда солнце низко повисло над лесом. Голуб видел, как кавалькада его преследователей выбралась со двора и уехала по направлению к центру хутора. Тогда и он спустился к реке, огородами вернулся домой, бинокль положил в тайник, ощупал алмазный стеклорез, который всегда висел у него под рубашкой вместо креста на шее, заложил руки за спину и пошел вслед за уехавшей милицией.

Это у него начинался вечерний обход хуторских вдов. Где-то поболтает и идет дальше. Но когда попадал на ужинавшую семью, то садился, как опоздавший член, а насытившись, шел на ночлег. Но бывало, и довольно часто, что на ужин он нигде не попадал, даже обойдя почти все точки, где вероятность поужинать была самая малая. Тогда, не возмущаясь неудачей, он, так же с руками за спиной, гудя, как всегда, мотив грустной мелодии, возвращался домой. Анна и Федя в это время лежали на печке в полудреме. Федор Арсеньевич отпирал свой сундучок, вынимал чугунок. Съедал несколько картофелин в мундирах, водворял чугунок снова в сундучок и запирал его.

Летом он не спал в помещении, кроме как в дождливую погоду. Брал свой универсальный кожух и выходил во двор. Постелью для него служили кучи сухой полыни. Хоть горьковато, зато блохи не жрут. Ночью спал он недолго. При первом пробуждении брал из тайника бинокли и, лежа, наблюдал за небесными светилами. Со своего астроцентра он слышал, когда мой отец начинал работу по хозяйству, прикидывал, когда он справится с работой во дворе и пойдет завтракать. Он почти никогда в этих расчетах не ошибался и попадал на завтрак в самом начале. Позавтракав, он сообщал отцу свои умозаключения о небесной жизни таинственных светил. И хотя отцу, правду говоря, эти "космические лекции" изрядно надоели, он продолжал свои утренние посещения. Солнце начинало палить. Тогда Федор Арсеньевич приходил домой и ложился на топчан (днем он спал в помещении от назойливых мух). Под вечер делал свой вечерний обход.

Пасека. Главная отцовская отрада - радовать детей.

С горечью смотрел отец на пустующие ульи, что стояли у него под навесом, только занимая место. Многие мужчины не имели и понятия о пчелах и меде. Но зная, что у нас есть ульи, спрашивали, где можно достать пчел. Отец искал, где только можно - но нигде пчел не было. Но ведь "кто ищет, тот всегда найдет".

Однажды вечером к отцу пришел Степан Шлявский и сказал, что знает липу в лесу, в дупле которой живут пчелы. С лесником он договорился, можно спилить этот сухостой (После смерти В.А. лесником стал человек с другого участка). А Степан на всю округу был единственный охотник. Почему именно ему разрешили иметь ружье, никто не знал. Но по характеру это был человек мягкий и общительный, прирожденный природолюб. Трофеями его иногда становились лисы, зайцы, барсуки. Все свободное время он бродил по лесным балкам, знал жилища всех зверей в нашей местности.

Утром, осмотрев дерево и окрестность, они решили закрыть дупло железной решеткой, спилить липу, а потом отпилить чурбан с пчелами. Так и сделали. Дома отец, расколов чурбан, вытряхнул пчел с сотами в улей. Леток был закрыт сеткой, а на дне улья лежала мокрая чистая тряпка. Открыв отдушины, он поместил улей в темный прохладный сарай, где тот простоял трое суток. Потом улей вынесли и установили в вишневом садике возле хаты. Соты отец прикрепил к рамкам

Полосы, заросшие разнообразными цветами, границы между наделами и сами наделы с их обилием разнообразных культур давали пчелам сильный постоянный взяток. Семья сильно развивалась, и в период роения дала два больших роя. На зимовку после первого лета отец поставил уже три семьи. На третий год все восемь ульев были заселены. Теперь у нас имелось десять пчелиных семей (два улья были двухсемейные).

Каждые две недели отцу приходилось откачивать мед. Но иногда за это время пчелы так залепляли сотами крышки ульев и заносили их медом, что одному человеку нельзя было их и поднять. Тогда на помощь отцу приходил Кондрат. Когда отец откачивал мед, то вся посуда шла в ход. Деревянное корыто, макитра, в которой месили хлеб, горшки, глечики, миски - все было занято медом. Все хуторские хозяйки, кто с чашкой, кто с глечиком и горшком, шли во двор к нам. Мама всем отмеряла, в зависимости от количества членов семьи, сколько надо черпаков. Не за деньги, а от щедрости сердца. Раздача меда прекращалась только когда посуда опорожнялась, но нам, детям, хватало скрести мед до следующей откачки.

В первую десятидневку лета, когда был главный взяток, при откачке меда сам собой возник медовый праздник. На него сходились все жители хутора. Каждый мужчина нес с собой водку, женщины - закуску, кто что мог приготовить. Весь двор застилался ряднами, расставляли посуду с закуской, водкой и начинался пир. Такой праздник происходил в праздничный или воскресный день, так что гуляли весело и беззаботно. Насытившись, устраивали разные развлечения, кто как мог выдумать. Венчался праздник "ублажением Матки". Пчелиной Маткой обычно делали Федора Арсеньевича. Он вообще присутствовали на всех свадьбах, крестинах, религиозных праздниках, просто попойках - в роли шута, и женщины проделывали с ним немыслимые фокусы. Так вот, когда его делали Пчелиной Маткой, то раздевали до трусов. Лысину, волосатую грудь, спину, короче, всего обильно смазывали медом, подводили к ульям и дразнили пчел. Разъяренные труженицы, чуя мед, черной тучей носились вокруг жертвы, облепляя сплошным черным шаром. Спасение было только одно - вода. До копанки на берегу напротив Кондратова огорода - метров двести - Федор Арсеньевич как будто колесом катился в черной туче пчел и со всего разбега плюхался в воду. Там переворачивался на спину и сквозь небольшой слой воды наблюдал бешеную пляску пчел. Они большим столбом висели над копанкой.

Все эти процедуры над Федором Арсеньевичем устраивали женщины. Мужики же только гоготали, держась за бока или катаясь по траве. Главной же зачинщицей таких потех была Проська Ковтунка, мать моего друга Ивана, здоровая и сильная женщина. Такое развязное ее поведение с Федором Арсеньевичем объяснялось тем, что он был ее любовником. Никита - муж Проськи - маленький, тощий, выработанный мужик, совсем не реагировал на связь жены с деревенским "дармоедом", как он называл Федора Арсеньевича в глаза и на людях. Девять ртов держались на узких сухих плечах Никиты. С утра до захода махал он в кузнице молотом - какая уж там ревность? А Проська погулять, поартачиться была мастерица, что же касается работы - то лишь для видимости. Она слишком хорошо знала присказку: "От работы кони дохнут"...